2025年7月26日、東京・渋谷で開催された「木桶による発酵文化サミット」に参加しました。

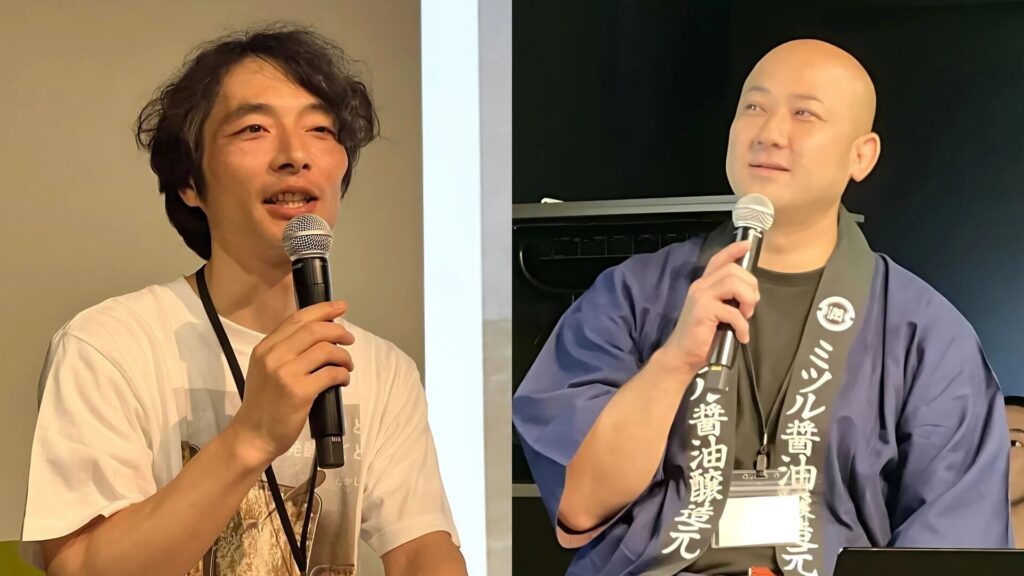

まずは、福岡・糸島の「ミツル醤油」城慶典さんと、「麹の学校」なかじさんのトークセッション『糸島で再興するミツル醤油の現在地~こだわりを伝える醸造と経営~』。

発酵とともに生きるふたりの掛け合いからは、木桶のぬくもり、蔵に宿る記憶、そして未来へつなぐ想いが、言葉となって紡がれていました。

今回は、そんなトークセッションと体験プログラム「利き醤油ワークショップ」の様子を、まるごとレポートでお届けします。

読み終えたあと、「木桶醤油をもっと知りたい!」「いろんな醤油を味わってみたい!」

そんな風に思っていただけたら嬉しいです。

「木桶による発酵文化サミット」とは?

「木桶職人復活プロジェクト」は、失われつつあった木桶づくりの技術を継承・再生させるために2012年に始動しました。今ではこの活動に共感する蔵元や料理家、さらには多くの関係者が加わり、木桶を中心とした新たな“食と文化”の輪が全国に広がりつつあります。

「木桶による発酵文化サミット」では、そんな木桶文化の今とこれからを見つめながら、家業に戻った若手醸造家たちが、親世代から伝統を学びつつも、海外や異業種とも積極的につながり、「本気で知りたい」ことを一緒に学び、考え、深めていく学びと交流の場です。

木桶職人復活プロジェクトとは?

木桶職人復活プロジェクトは、小豆島・ヤマクロ醤油の山本康夫さんが大阪の藤井製桶所に桶を発注した際、戦後初の新桶の注文だと聞かされたことをきっかけに始まりました。

職人不足が進むなか、山本さんは小豆島で桶づくりを自ら学び、毎年1月に桶づくりを行う体制を整えていきます。その輪は徐々に広がり、醤油蔵や酒蔵など全国の発酵事業者が小豆島に集い、技術と文化の継承が続けられています。

桶というのは単なる道具ではなく、発酵の場そのものであり、時間の積層です。材料の木、組み方、呼吸するように働く木肌ーーそこには人の手と自然が織りなす関係性が色濃く残ります。そうした“容れもの”としての木桶が再び脚光を浴びているのは、単なるノスタルジーではなく、新たな文化の再構築の兆しだということを感じました。

トークセッション『糸島で再興するミツル醤油の現在地~こだわりを伝える醸造と経営~』

福岡・糸島にある「ミツル醤油」は、戦後に一度仕込みを手放したものの、若き後継者の手で再び“自家醸造”の道を歩み始めた注目の蔵です。

今回のイベントでは、「ミツル醤油」の城慶典さんと発酵文化の担い手として各地を飛び回る「麹の学校」なかじさんが登壇。

木桶仕込みの復活、働き方改革、そして“これからの醤油”について語り合いました。

「つくる」と「伝える」の両輪で走り続ける2人の対談から、今の時代における発酵の在り方を深掘りします。

麹の学校|なかじさん

大分県出身。千葉の酒蔵「寺田本家」で発酵文化に出会い、独立後は「麹の学校」として一般家庭に向けた麹づくりを全国で伝えている。

講座やイベントでは、発酵の知識だけでなく、“台所から文化をつなぐ”という熱意あふれる語り口で、受講者の心をつかむ人気講師。

「醸造の現場でしか得られない感動を、もっと多くの人に届けたい」と、蔵元とのコラボ企画にも力を入れている。

ミツル醤油|城慶典さん

福岡県糸島市にある「ミツル醤油」4代目当主。かつては瓶詰め販売を中心にしていた家業に、“もう一度自分の手で醤油を仕込みたい”と決意し、ゼロからの蔵再建に挑む。

木桶の再生、働き方改革、原料の地元調達など、現代的な感性と経営視点を織り交ぜながら、手づくりの誠実さを追求し続ける若手醤油職人。

「今の時代に選ばれる」醤油づくりを目指して、日々進化を続けている。

なかじさんが語る「蔵」と「記憶」の重み

なかじさんが伝える“空気ごと味わう”蔵の魅力

なかじさんが冒頭、熱量高く参加者に伝えていたのは、蔵見学の重要性について。

「発酵文化は、蔵の空気ごと伝わるもの」——

土壁の質感、ひんやりとした空気、酵母の香り。これらは現地でしか感じられないものであり、発酵の“記憶”をたどるには、現場を五感で体験することが欠かせないとお話されていました。

なかじさんが訪れたミツル醤油の蔵でも、その空気と温度、手仕事が息づいており、「その場でしか感じられない説得力があった」そう。

なかじさんのお話を伺い、蔵を巡るというのは、単なる施設見学ではなく、“食の記憶”を辿る旅なのだと感じました。そこには、道具と環境と人が響き合いながらつくる、見えないレシピがある。そう語るなかじさんの言葉は、蔵の未来を担うすべての人に向けたメッセージのように感じられました。

糸島から届ける、ミツル醤油の挑戦ー歴史を受け継ぎ、ゼロから復活させた醤油づくりに感嘆

一度途絶えた製造工程を取り戻すまでの道のり

福岡県糸島市にあるミツル醤油は、戦前から続く醤油蔵でありながら、昭和40年代に自家製造を中止し、共同組合から仕入れて瓶詰めするスタイルへと転換していきました。

子どもの頃から醤油に親しんでいた城さんは、高校生の時に職業体験で醤油組合に出向き、ご実家の醤油が最後の最後の工程しか行っていなかったということに気づき、「自分の代では1から醤油づくりをしたい」と思ったそうです。

しかし、さまざまな経験を経て城さんが戻った時には、製造設備は一切なく、唯一残っていたのが使っていない状態で40年放置されていた木桶だけだったそう。

そこから木桶や麹室を自力で整備し、仕込みの全工程を一から復活させ、再び「自分たちでつくる」醤油づくりが動き出しました。その挑戦は、単なる技術復活ではなく、「土地の記憶と自分たちの味を重ね直す」営みであるように感じました。

戦後の分業化から、再び自社仕込みへ

そして、2010年11月、いよいよ醤油仕込みがスタートしました。

1年修行でお世話になった広島の岡本醤油のご主人に来てもらい、4日かけて仕込みを行ったそうです。中でも150kgの麦を7時間かけて炒ったというエピソードは会場から驚きの声が上がっていました。

さらに興味深かったのは、城さんが大学時代に自ら蔵の壁から酵母を採取・分離し、冷凍保存していたというエピソード。やがてその酵母を用いて再び自らの蔵で仕込みを行うという“円環”は、まるで記憶が再生される物語を聴いているかのようでした。

木桶とともに育てる、新たなものづくり

柿渋塗りの桶、手づくりの麹室、“空間”を活かす工夫

ミツル醤油の蔵では、木桶はすべて柿渋塗装されており、独特の美しさと実用性を備えています。柿渋は防水・防腐・抗菌効果があり、外見の美しさだけでなく、桶の保護や衛生面にも配慮しされているそうで、なかじさん曰く、醤油蔵で柿渋を塗っている蔵は珍しいそうです。

また、元・物置を改装して作った麹室は、自然換気とシンプルな温度調整を行いながら、試行錯誤の中で醤油麹を育てています。夏場の外気温を逆手に取り、30度以上の高温多湿環境を活用するなど、「今あるものでどう工夫するか」という姿勢が随所に見られました。

醤油業界の構造と、城さんが“自社醸造”を選んだ理由

ミツル醤油は製造から販売まで自社で行なっている、現代では希少な醤油蔵の一つ。

これまでやってきていた「添加物入りの甘口醤油」だけでは自身が納得できず、「自分が本当にいいと思えるもの」を出していこうと、最初は“瓶詰めできるもの”から始めて、徐々に自社醸造へと道をつないでいったと、城さん。

そのお話を聞いたなかじさんが、「身の丈に合ったところから一歩ずつやってきたことが、結果として”地域に根差した、地元産原料の木桶仕込みの醤油”という唯一無二の価値につながってる」とお話されていたのがとても印象的でした。

働きやすさと発酵の質を両立する蔵の設計哲学

城さんが醤油づくりをはじめてから10年以上経過し、発酵業界の課題として浮上していた「働き方改革」を早期から意識していらっしゃるそう。週休2日制の導入を見据えて、麹の仕込みサイクルを調整する取り組みも始めていて、「持続可能な醤油づくり」へと視野を広げていることが驚きでした。

醤油を「伝える」から「味わう」へー発酵ワークショップから生まれたつながり

ワークショップを起点に育てたファンと販路、そして新発想の醤油が拓く未来への可能性

城さんは、自らの醤油が完成する前からワークショップを始めていたそうで「発酵に興味がある人と先に出会い、(初めの醤油を)絞ったときに買ってくれる人がいる状態を作る」ということが、販路づくりの第一歩だったと言います。

また、日本酒のように発酵や醸造の工程で味わいが変わるというバリエーションが醤油にはないというコンプレックスから、本来1、2年かけて作られる濃口醤油を3ヶ月で絞った「オレンジ」という醤油を醸造。そのおいしさは、なかじさんも絶賛するほど。

今では、塩麹や甘酒、醤油の麹、もろみかすまでをも商品として展開し、発酵のプロセスそのものを商品にすることで、共感とファンを集めてきました。

ラベルデザインも自ら行い、クラフト紙と手押しハンコというスタイルが、土地と人のあたたかさを表現しています。

デザインやブランディングの美しさは、“見せる商品”としての魅力だけでなく、「誰がつくっているか」という背景を伝える力にもなっています。城さん自身が「派手さよりも誠実さ」と語るように、その世界観は商品の味と深くつながってることがわかった瞬間でした。

「生成り、」に込めた思いと、デザインの背景

ミツル醤油の看板商品である「生成り、」には、生成り=染色や漂白をしていない、生地本来の色を活かした糸や布地のように、純粋な醤油を作りたいという城さんの想いが込められています。そんな生成りに含まれている「、」は、点以降も醤油づくりがずっと続いていく……という、意味合いがあるそうです。

利き醤油で広がりを感じた味の世界

イベント後半では、熟成期間や製法の違いによる醤油の多様性を体感する「利き醤油」体験が行われました。白・淡口・濃口・再仕込み・溜の5種類の醤油を試食。ミツル醤油さんの「オレンジ」もいただきましたが、その違いは驚くほど明確でした。

熟成・素材・製法の違いで生まれる個性を楽しむ

(今回は甘口醤油以外の5種類をテイスティングしました)

ナビゲーターとして私たちに醤油の説明をしてくれたのは、奈良県の片上醤油の片上厚滋さん。

最初に味わったのは、白醤油。

私は初めて口にしたのですが、やさしく甘みが立ち上がってくる……まるでフルーティな白ワインのようで、同じ「醤油」とは思えない驚きがありました。

片上さん曰く、白醤油は大豆よりも小麦の含有量が多く、デンプン発酵の過程で分解→糖分に変わるため甘く感じる人が多いそう。

次に、淡口醤油。

白醤油と濃口醤油の中間くらいのお醤油で、少しあっさりめ。

素材の味を活かしたいときに使うのがオススメだそうです。

濃口醤油は、よく食べている味わいで深い旨み、余韻の長さに「これぞクラシックなお醤油」で、何にでも合いそうな万能さを感じました。

再仕込み醤油は、一度搾った醤油にもう一度原料を仕込んで熟成させたお醤油。熟成期間も長く、濃厚な味わいが特長です。粘度が高く、ステーキや脂っこいものにも馴染みやすいそうです。

最後は溜まり醤油。白醤油の小麦が多いことに対し、大豆の含有量が多く、甘さよりも塩っけを感じるような印象でしたが、醤油の旨味がガツンとくる印象でした。

その後、特別にいただいたのがトークセッション内でお話されていた、ミツル醤油さんの「オレンジ」

色合いも味わいも軽やか。参加者の中には「アーモンドのような香りがする」との声も。(片上さんのお話によると、よくできた麹は栗やナッツのような香りがするそう。)

口に含むとその香りはなくなり、甘味が舌に広がりました。

最後には、参加者同士でどのお醤油が好みだったかをセッションし、さまざまな意見交換をしました。お醤油ということで、食との相性を語る声が多く、味の体験が日常へとつながっていく様子がとても印象的でした。

私自身も、はじめての利き醤油を通して、「醤油の奥行き」を文字通り味わい、自分の好みや食との向き合い方を改めて見つめ直す貴重な時間となりました。

発酵文化を“守る”から“育てる”時代へ。

木桶や蔵の記憶に触れ、つくり手の想いに耳を傾け、そして味わうこと——

そのすべてが、次の文化を形づくる一滴になるのだと感じさせられるイベントでした。