醤油と並び、古来より私たちの食卓になくてはならないものとして愛されてきた味噌。いわば、日本の象徴ともいえる調味料です。

さらに、昔から「味噌は医者いらず」ということわざがあるほどヘルシーな一面も。味噌の効能は、私たちの健康に様々な良い影響を与えることがわかっています。

そんなスーパーフード・味噌について深掘りしていく今回の記事。基本的な種類や地域別味噌の特徴、自分にぴったりの味噌の選び方まで、味噌の奥深い世界をご紹介していきます。

普段あたりまえのように食べている味噌の、新たな魅力を探しにいきましょう!

味噌の基本の『キ』。3つの分類で見る味噌の特徴とは

まずは味噌の基本的な種類から、その違いを探ってみましょう。

味噌は『原料』『味』『色』の3つの分類で分けることができます。

原料の違いによる味噌の種類

味噌は大豆と麹と食塩から作られています。味噌づくりにおいて使用される麹は、米・麦・豆の3種類。

使用する原料によって、香りと味わいが変化していきます。

米味噌

大豆に米麹と塩を加えて発酵熟成させたもの。全国で生産される味噌のうち約80%を占める、シェア率No.1を誇る味噌です。

穏やかな香りと深みのある味わいが特徴で、製法によって色味や味わいが変化するため、さまざまな種類が楽しめる味噌でもあります。

麦味噌

麦味噌は大豆に麦麹と塩を加えて作られます。さらりとした甘みと麦麹特有の香ばしい香りが特徴的で、中国地方・四国地方・九州地方でよく見られる味噌です。もともとは農家が自家用に作っていたもので、『田舎味噌』という別名も。

豆味噌

大豆と食塩、水のみを使用し長期間熟成させることで作られる豆味噌。蒸した大豆をそのまま麹にする独特の製法で、1〜3年という長い熟成期間から生まれる濃厚な旨味が楽しめます。

微かな渋味を感じられる味わいが特徴で、主に東海地方で作られています。

味の違いによる味噌の種類

味噌の味は麹の種類、麴歩合、塩の量によって決まります。ちなみに麴歩合とは、大豆に対して、麹の原料となる米、麦の配合割合のこと。

原則として麹の量が多いほど甘みが増し、香りも深まります。

甘口味噌

甘口味噌は塩分濃度が7~11%程度で、麹歩合は12~17割と麹を多く使用しているのが特徴。甘口と言えど甘みの強いものから甘じょっぱいものまで幅広く、市場に流通している味噌は主に甘口に分類されます。

辛口味噌

塩分濃度は11~13%ほど。麴歩合は5~10割と大豆より少なめな辛口味噌。発酵にバクテリアや酵母菌といった微生物の働きが必要なため、醸造期間が長いのが特徴です。塩味が強く、すっきりとした味わいと大豆の旨味が楽しめるのが魅力。

甘味噌

甘味噌は塩分が5~7%と最も塩分濃度が低い味噌です。甘口・辛口と比べて、15~28割と麹の使用量が多いのにも注目したいところ。食塩量が少なく、酵母による発酵をほとんど必要としないため、短期熟成型なのが大きな特徴です。麹と大豆の香りが合わさった、とろみのある甘さを感じることができます。

色の違いによる味噌の種類

大豆の品質や加工方法など、様々な条件によっても変わってきますが、基本的に味噌は熟成期間が長ければ長いほど色合いが濃く変化していきます。

この味噌の色の濃淡の違いは、発酵時のメイラード反応に起因したもの。原料の大豆などに含まれるアミノ酸と糖が反応して褐色に変化する現象で、熟成期間によってメイラード反応が進んだり、湿度が高いほど味噌は赤みを増します。

赤味噌

発酵、熟成期間が長い赤味噌。その期間は1年以上にもなります。色が濃く、地域によっては黒に近いほど発酵が進んだ赤味噌が流通していることも。

濃厚かつコクのある味わいが魅力な半面、甘さは控えめなのが特徴です。

淡色味噌

熟成期間は約4~8ヶ月ほど。赤味噌と白味噌の中間くらいの山吹色をしており、双方の特徴をうまく受け継いだ甘みとコク、深みのある味わいが楽しめます。

日本で最も親しまれている味噌でもあるため、一度は淡色味噌を口にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

白味噌

熟成期間が約1ヶ月と、最も短い時間の発酵・熟成で作られる白味噌。まろやかな甘みと濃厚な味わいが特徴です。

白味噌はクリームを思わせる美しい卵色であることが“美味しい白味噌”の条件になっているため、メイラード反応を極力抑える工夫が施されているのが興味深いですね。

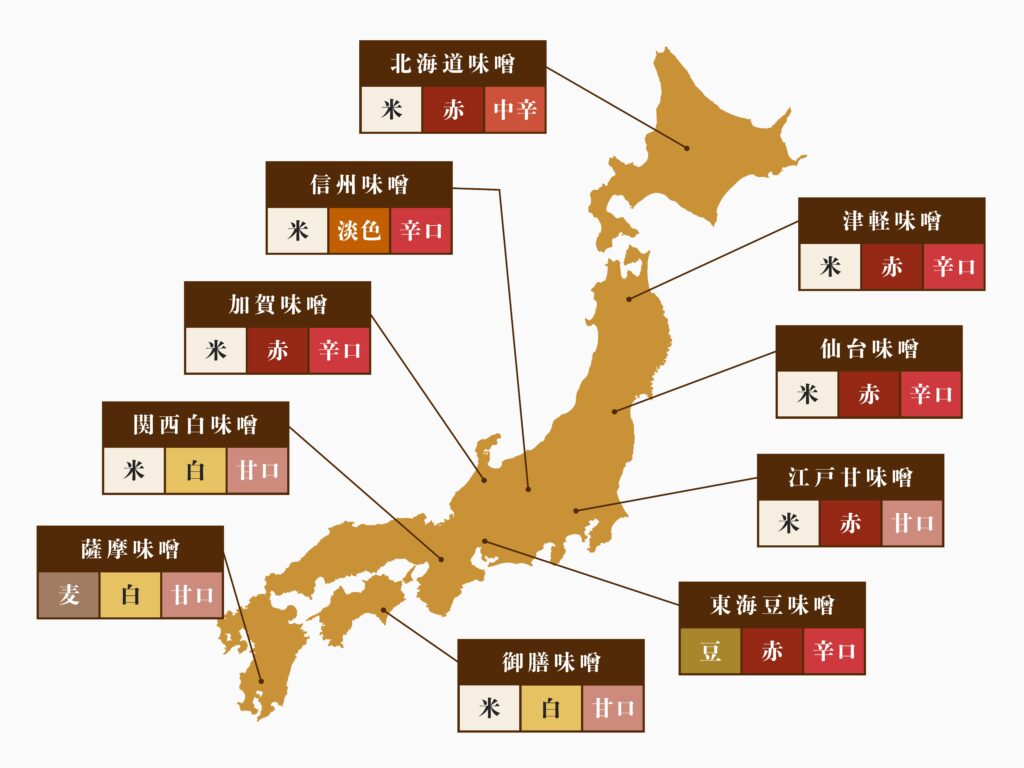

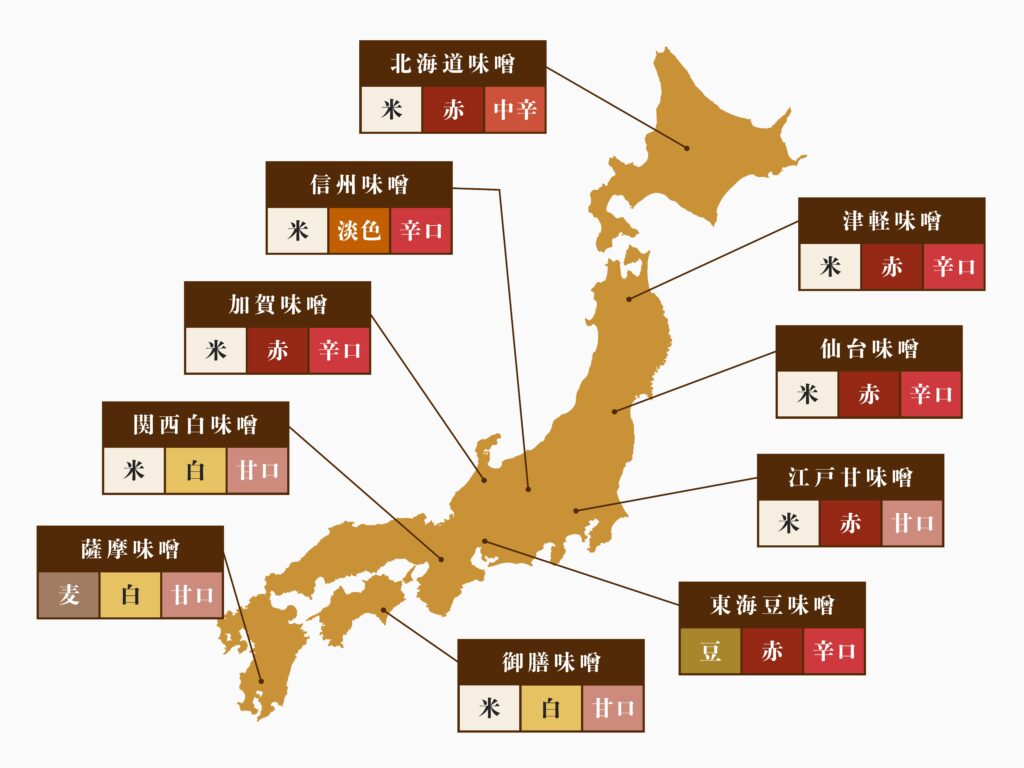

あなたの好みはどれ?個性が光る地域の味噌10選

南北に長く伸びる日本列島は、地域によって気候や風土、食文化が大きく異なります。それぞれの地域の特性に合った味噌が各所で作られているため、味噌と地域性は切っても切り離せません。

ここでは、十人十色の個性が光る地域ごとの味噌を厳選し、10種類をご紹介!

普段何気なくスーパーで手に取っている味噌、ここでひとつ『地域味噌の個性』を選び方の指針に加えてみるのもまた一興ですよ。

北海道味噌

冷涼な気候の日が多く長期発酵が必要となる北海道では、赤色系で中辛の米味噌が作られます。麹歩合はやや高めで塩分は少なめ。すっきりとしたクセの少ない味わいで、料理の素材を生かしてくれます。石狩鍋などと相性抜群。

津軽味噌

長期熟成型の濃い赤褐色が特徴である津軽味噌。青森の津軽地方で古くから醸造されています。

麴歩合は低く、塩分は高めの辛口の米味噌が多く見られます。塩味の強い味わいではありますが、まろやかな旨味を楽しめるのが特徴。

仙台味噌

伊達政宗が仙台城内に大きな蔵を設けて醸造を始めたというルーツを持つ仙台味噌。

長期熟成型の赤色米味噌で、塩分の高い辛口として全国的にも知られています。大豆のコクが生きたすっきりとした旨味が魅力。

江戸甘味噌

かつての東京・江戸の町で作られていた江戸甘味噌は、とろみのある独特な風味を持った甘口の米味噌です。甘味噌にしては珍しく、赤褐色の濃い色合いをしているものが多いのが特徴的。

深く蒸した大豆の香りと米の甘さが楽しめる、江戸の味です。

信州味噌

現在日本で生産される味噌の4割を占める信州味噌。1932年の関東大震災の際、大打撃を受けた東京の味噌蔵の多くが被災し、その際に救援物資として送られた信州味噌が好評を博したことで、全国的に多くの人に親しまれるようになりました。

米麹を使用した淡色の辛口味噌で、ほのかな酸味を感じられる、バランスのよいさっぱりとした味わいがあります。しっかり塩味が効いた味わいはダシや発酵食品などとも相性がよく、様々な料理に活用しやすいのが嬉しいですね。

東海豆味噌

八丁味噌、三河味噌、名古屋味噌などの総称で、主に愛知県・三重県・岐阜県を中心に生産されている東海豆味噌。長期熟成で作られる豆味噌は他の味噌と比べて色味が濃く、赤みがかった茶褐色の色合いをしています。

味が濃厚でコクと旨味が強い東海豆味噌は煮込むほどに味わいが増すため、味噌煮込みうどんなどにおすすめ。味噌カツや田楽など、東海地方の食文化に欠かせない調味料です。

加賀味噌

加賀前田藩の軍需品として作られたのが起源である加賀味噌。保存が効くことが重要視されたため、塩分濃度が高めで長期熟成された辛口の赤色味噌です。米麹を多く使用した濃厚な味わいが特徴で、コクのある米の甘みを楽しめます。

しっかりとした塩分が感じられる濃厚な加賀味噌は、魚介の旨味と相性が◎。

関西白味噌

麹歩合が非常に高く、強い甘みが特徴的な関西白味噌。関西地区で作られる米味噌の総称で、塩分が少ない短期熟成型です。着色を避けるために脱皮した大豆を蒸さずに使うなどの工夫が施された関西白味噌は、黄味がかった淡く美しい色合いをしています。

関西地区では正月のお雑煮なども白味噌を使用したものが主流。塩分が少なく、繊細な味わいと香りが魅力です。

御膳味噌

徳島県の名産品として江戸時代から生産が続けられている御膳味噌。麴歩合が高めのやや甘めの味わいを持つ一方で、長期熟成ゆえの豊かな香りと風味を持ち、甘口味噌と辛口味噌の特徴を持った珍しい味噌です。

赤色系の米味噌で、米麹を惜しみなく使用した贅沢な一品として蜂須賀家政の御膳に供されたことからこの名前が付けられました。

薩摩味噌

鹿児島県で生産される薩摩味噌は、白に近い淡色の甘口味噌。全国的にも珍しい、麦麹を使用して作られます。麦の香りと甘みを堪能でき、味噌の中に麦粒が残っているのが特徴的です。海に囲まれている土地柄、日常的に潮風に当たることが多い薩摩人には、麦の甘みを生かした甘口の味噌が好まれたのだとか。郷土料理である薩摩汁は、この薩摩味噌が不可欠です。

実際に味噌を購入する際の選び方のポイントは?

ここまで様々な観点から味噌の種類をご紹介してきましたが、では実際にお店で味噌を購入する際、どんな選び方ならマイベスト味噌と出会えるのでしょうか?

最後に、味噌の選び方の着眼点を押さえておきましょう。

原材料表示で探る、自分にぴったりの味噌とは?

スーパーなどで味噌を購入する際は、まずはパッケージに貼ってある原材料表示をチェック。ここに記載されている情報だけでも、実は自分好みの味噌を選ぶためのヒントにあふれているのです。

好みの味の選び方

原材料表示は配合量の多い順に記載されています。この法則を活用し、好みの味噌を絞り込んでいきましょう。

麹の割合が大きいほど味噌は甘くなるので、甘めの味噌が好きな方は麹の原料となる米や麦が最初に記載されているものを、甘さが控えめのものがお好みなら麹より大豆が先に記載されているものを選ぶのがおすすめです。

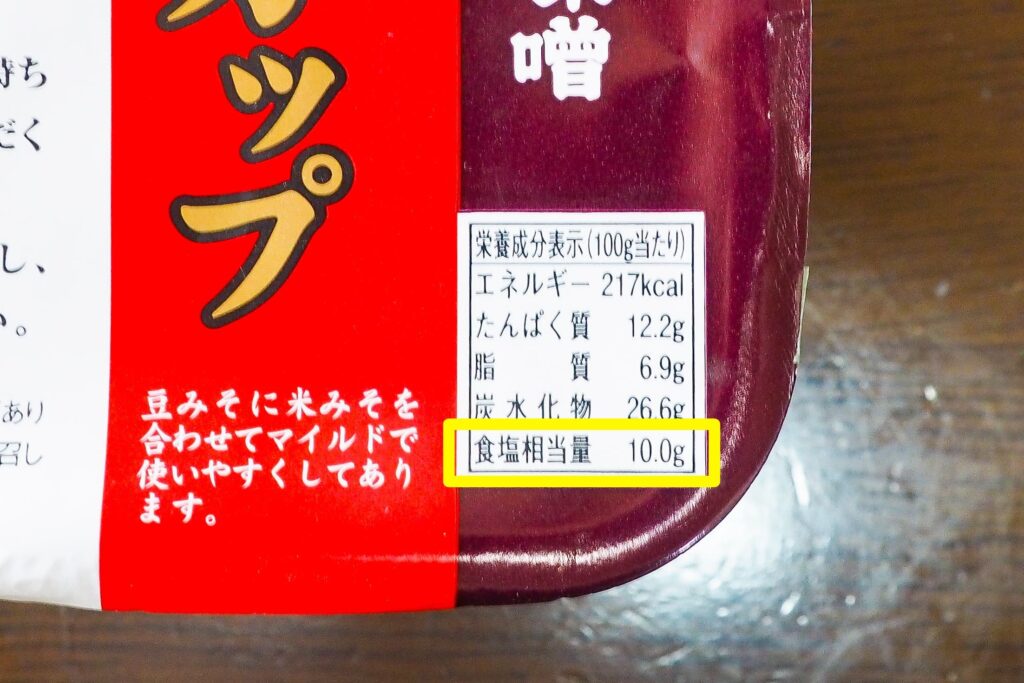

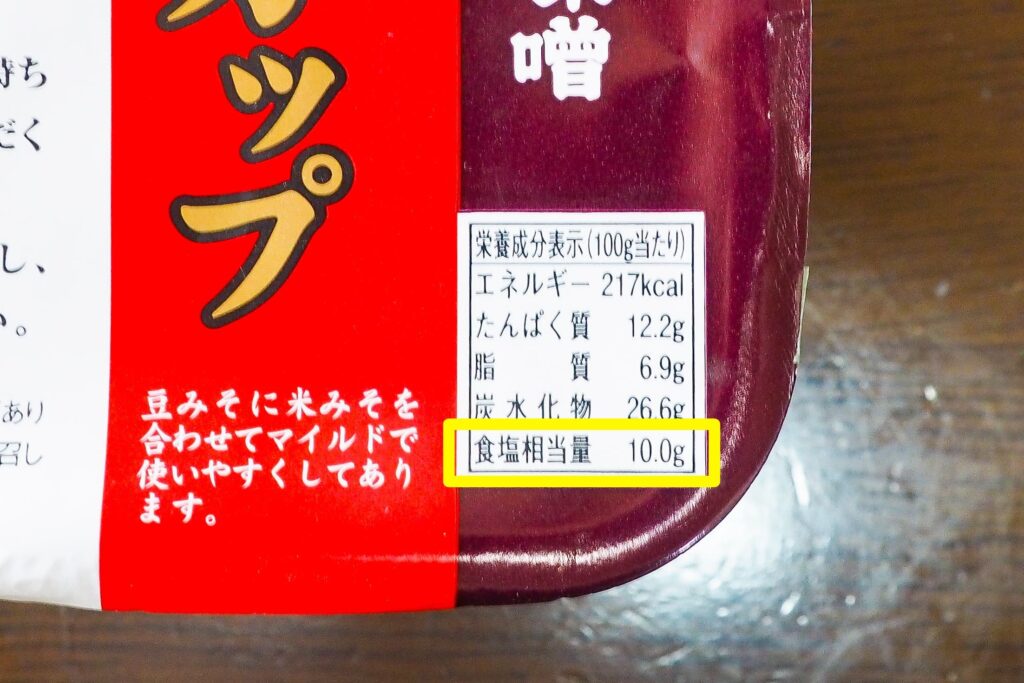

食塩量での選び方

食塩相当量の表示では、塩分の高さを確認することができます。

一般的な味噌の食塩量は10~12%程度ですが、最近では減塩味噌として10%未満に食塩量が抑えられたものも。

味噌の色が濃いほど塩分が多く味が濃いと思われがちですが、色の濃さと塩分濃度は必ずしもイコールではありません。味噌を選ぶ際は、食塩相当量の表記をチェックするのが確実です。

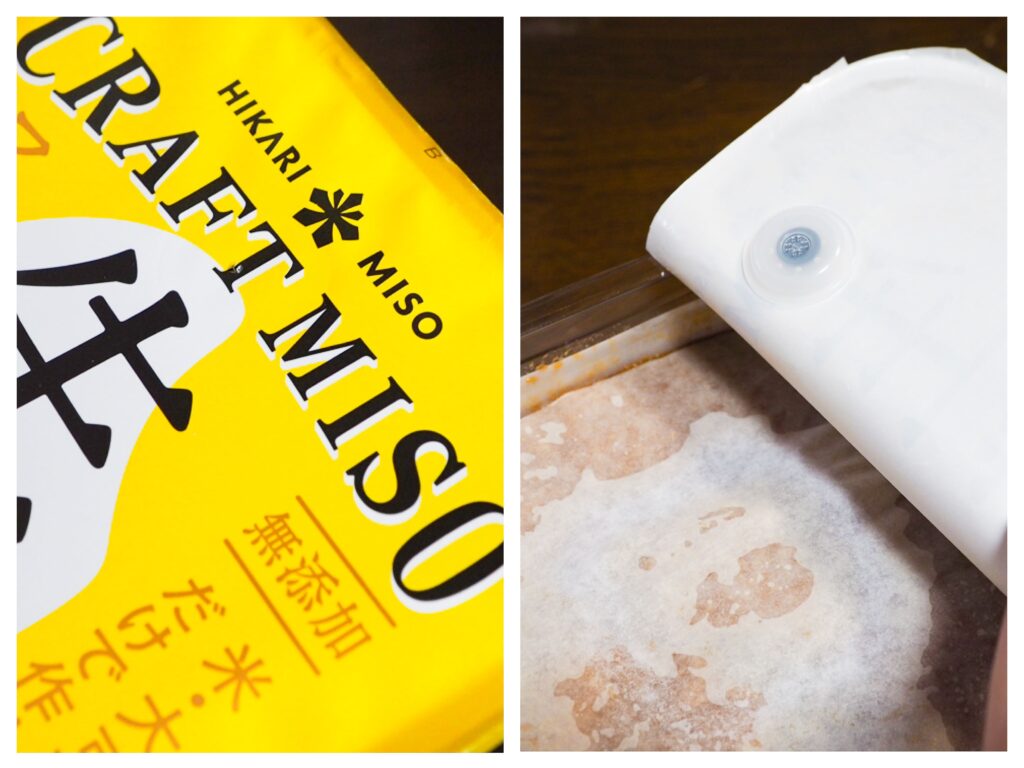

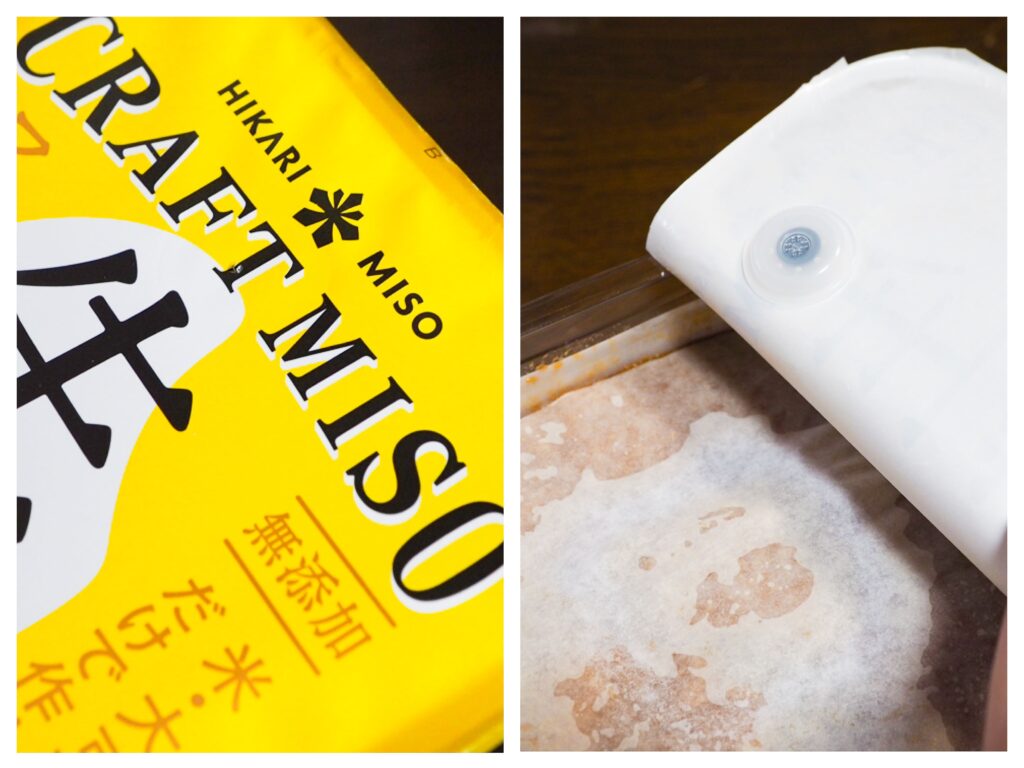

酒精の有無での選び方

酒精とは、味噌の発酵を止めて味を一定に保つ役割を持っています。味や風味を保ったまま一定の品質を守ってくれる利点がありますが、一方で微生物を殺してしまうので味噌本来の発酵のパワーを失ってしまったり、アルコール臭から風味が落ちてしまう原因になることも。

味噌ならではの風味、酵母による健康効果を重要視している方は、酒精が含まれていないものを選ぶのがいいでしょう。

パッケージの“穴”は美味しい味噌の証拠!?

味噌選びでぜひ注目したいのが、パッケージの穴!

味噌の封になっている紙をよく見てみると、穴が開いてるものを見つけることができるはず。これはいわゆる『通気口』で、味噌内の発酵菌が生きているため、容器の中で発酵が進んでいるという証拠です。

味噌の発酵が進むと味わいや色合いがどんどん変化していくので、味噌を育てる楽しさを感じられるのも魅力ですね。発酵が進む=酵母が活発に働いているということでもあるため、健康への効果が期待できます。

おわりに

原材料、味わい、色、地域性…様々な特徴や魅力を持つ調味料・味噌。

今回の記事が、味噌の選び方の参考になれば幸いです。あなたにぴったりの『運命の味噌』、ぜひとも探してみてくださいね。